Dans un article intitulé Pratiques Sportives mises en Perspective (Alpes, Calanques Marseillaises), les auteurs, Aurélien Niel et Olivier Sirost annoncent avoir "pour objet d’introduire le concept de « paysage » dans le rapport que les sportifs entretiennent avec l’espace qu’ils investissent"[1]. D'entrée de jeu, ils affirment que "souvent considérés comme une soif de liberté, une recherche de calme ou d’aventure, les sports de pleine nature peuvent être également perçus comme une façon spécifique et toute contemporaine de faire l’expérience de la nature. Ils répondraient au « désir d’éprouver l’espace par tout son corps et de ne pas se contenter d’une attitude spectatoriale »". Cette remarque introductive, qui brille autant par ce qu'elle ne dit pas que par ce qu'elle dit, suggère l'abîme qui sépare les conceptions respectivement occidentale et chinoise de la notion de paysage et que révèle, notamment, la présence des deux mots-clés "liberté" et "expérience", très répandus dans le lexique occidental moderne mais sans équivalent littéral en chinois[2]. Je voudrais à cette occasion défendre l'idée qu'on peut, certes, appréhender un paysage à travers une "expérience de la liberté" au sens occidental courant de cette expression mais qu'on peut aussi, tout simplement, le "vivre" selon une conception toute différente de la relation de l'être humain au paysage, conception dont nous décèlerons néanmoins quelques traces dans l'évolution contemporaine de la tradition artistique occidentale.

Commençons donc par comprendre en quoi consiste un "paysage" dans la culture occidentale. Les deux auteurs sus-référencés ont raison de rappeler que "la vue détient une place prééminente dans l’appréhension du paysage, et qu'il convient de souligner que ce qui est vrai en Occident ne l’est pas forcément dans d’autres cultures, comme les cultures chinoise et japonaise[/i]". Il est tout d'abord exact que, pour la culture occidentale, un paysage est avant tout une entité qui s'offre au regard. Le privilège accordé au regard en général est un héritage de la philosophie grecque pour laquelle percevoir, c'est voir illusoirement les choses matérielles avec les yeux du corps physique et savoir, c'est encore voir, mais voir avec vérité des entités immatérielles (les "idées") au moyen d'un certain organe métaphysique, "l’œil de l'esprit"[3]. D'ailleurs, la notion même de κόσμος, kósmos, est significative : le cosmos est, par opposition au chaos (χάος, kháos), l'ordre parfait qui, puisqu'il est parfait, mérite justement d'être contemplé, admiré par l'intermédiaire d'un organe lui-même exempt de tout reproche. Bref, le cosmos, c'est un décor, LE décor par excellence (en latin aussi, decorum, c'est l'ordre, la perfection). Il en résulte une conception de la nature qui sera un peu mise entre parenthèses par seize siècles de domination chrétienne (au cours desquels on encouragera ledit "œil de l'esprit" à se tourner vers le Créateur de la Nature plutôt que vers la Nature elle-même) mais qui ressurgira à la Renaissance à la faveur d'une (re-)découverte humaniste des idéaux de la Grèce antique, notamment à travers la peinture qui inaugure à proprement parler la notion de "paysage" à partir du concept italien de veduta, littéralement "vue". Deux exemples célèbres de cette réorientation du regard : une Vue de Delft de Vermeer (1660) et une Tamise vue de la Terrasse de Somerset de Canaletto (1747) :

Si on analyse rapidement ces deux tableaux, on remarque l'importance de la perspective panoramique, ainsi que le rapport qu'entretiennent la terre, du ciel et de l'eau avec la présence humaine. Vue panoramique ("grand angle"[4] pour les photographes) : on s'intéresse moins au détail qu'à l'ensemble, au tout, d'ailleurs ouvert (ce qui est vu invite à imaginer ce qui n'est pas vu et qui sort du cadre) qui s'offrirait à l’œil d'un spectateur idéalement situé en avant du premier plan du tableau (d'où les lignes de fuite de la perspective) à partir d'une mise en scène résultant du point de vue adopté par le peintre. La terre, le ciel et l'eau : coexistence équilibrée de trois des cinq "éléments" (l'air n'est pas encore l'objet d'une représentation avant le XIX° siècle et le courant Impressionniste ; quant au feu, fût-il celui du soleil, il reste, symboliquement, un perturbateur, voire un destructeur d'équilibre). Présence humaine : les êtres humains sont tout petits, voire insignifiants et disparaissent tout à la fois derrière leurs œuvres (voies, édifices, moyens de transport) et derrière les trois éléments naturels que lesdites œuvres concurrencent par leur importance. Voir idéalement l'agencement géométrique d'un paisible équilibre entre nature et culture et au sein même des éléments de la nature : telle est donc la fonction que la Renaissance assigne à la peinture de paysage en particulier, voire à l'art en général avec une intention moralisante à peine voilée qui relève d'ailleurs de la responsabilité de l'artiste. Comme le dit Boileau, "Un auteur vertueux, dans ses vers innocents /Ne corrompt point le cœur en chatouillant les sensations /Son feu n'allume point de criminelle flamme /Aimez donc la vertu, nourrissez-en votre âme" (Boileau, Art Poétique, iv, 105-108).

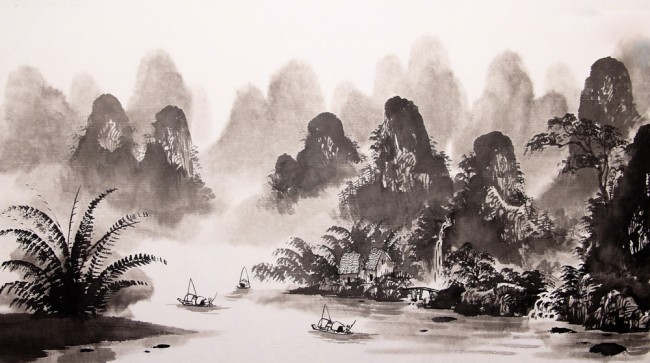

Comparons à présent avec ces trois compositions chinoises anonymes (la notion individualiste d'"auteur" est peu pertinente dans la culture chinoise) et quasi-intemporelles (elles peuvent tout aussi bien dater du X° que du XVII° siècle) :

Apparemment, il s'agit là aussi de faire voir un paysage sous un certain point de vue. Mais si l'on affine l'observation[5], on discerne immédiatement quelques différences significatives : dans la peinture sino-japonaise[6], les contours sont flous et souvent tourmentés, les couleurs sont fades, la perspective est quasi-inexistante, les hommes, leurs créations et leurs activités sont réduits à leur plus simple expression. On pourrait alors être tenté de rapprocher ces estampes d'un courant pictural occidental très puissant et très productif à partir du milieu du XIX° siècle : l'Impressionnisme. Rapprochons-les donc, respectivement, d'Impressions Soleil Levant de Claude Monet (1872), Burning of the Houses of Parliament de William Turner (1835) et à La Nuit Étoilée de Vincent van Gogh (1889) :

De nouveau des paysages. Mais dont cette fois les contours sont flous voire tourmentés, sans souci d'équilibre entre les éléments, des couleurs qui, sans être fades, sont beaucoup moins "claquantes" que dans la peinture de la Renaissance, avec peu de perspective et encore moins de présence humaine. Plus cet autre élément commun : la manifestation de l'air qui, chez les Impressionnistes comme chez les peintres sino-japonais, est dense, en mouvement, presque palpable. Malgré cela, on sent que les uns et les autres n'ont cependant pas la même conception du paysage. Chez les peintres de la Renaissance, l'accent est mis sur la précision géométrique de ce qui est vu et, au-delà, imaginé : le paysage est une portion significative d'espace rationnellement perçu et conçu par et pour un observateur idéalement situé. Il est clair que les Impressionnistes convoquent, pour apprécier le paysage, des facultés humaines autres que la vision et la raison : l'audition (le clapotement de l'eau dans le tableau de Monet, le ronflement du feu dans celui de Turner) et surtout le toucher (humidité de l'eau, chaleur du feu, moiteur de la nuit étoilée). Sauf que le son et la sensation sont encore à imaginer, c'est-à-dire à dériver à partir… de ce que l'on voit. C'est ce que précise Merleau-Ponty :

Donc, nolens volens, retour à ce primat du visuel dont il était question dans la peinture de paysage de la Renaissance. Et comme toute vision a nécessairement un objet visible pour corrélat,

Ce que souligne aussi Musil :

Bref, le motif (la motivation) du peintre occidental, qu'il soit Classique ou Impressionniste, reste un objet, un "quelque chose" à représenter. De sorte que le paysage n'est rien d'autre qu'un objet ou un "quelque chose" d'un certain genre.

Tandis que dans nos estampes, le paysage n'est pas du tout traité comme un objet, ni de sage contemplation, ni de sensations plus profuses ou diffuses. D'ailleurs, tout y est "fade". Comme le dit le sinologue François Jullien, dans la peinture sino-japonaise de paysage, "rien n'accapare l'attention, n'obnubile par sa présence, tout ce qui commence à prendre forme se retire et se transforme. Selon une belle expression chinoise inspirée du bouddhisme, la conscience, ici, ni ne s'attache ni ne quitte [不即不离, bù jí bù lí" (Jullien, Éloge de la Fadeur à partir de la Pensée et de l'Esthétique de la Chine, xii). Le paysage n'y est pas considéré comme la représentation d'un fragment du monde, a fortiori, comme sa "mise en scène", c'est tout simplement le "monde" du peintre. Et selon la formule bouddhiste rappelée par François Jullien, la relation du peintre à son "monde" n'est ni celle d'une mise à distance respectueuse (Renaissance), ni celle d'une fusion sensuelle (Impressionnisme), mais simplement celle d'une présence vécue. Pour les Chinois ou les Japonais, ni le peintre, ni le musicien, ni le poète, ni le voyageur/promeneur ne (se) "représentent" le paysage. Ils (elles) le vivent : ce qui y est suggéré, à rebours des traditions occidentales, ce n'est pas un "point de vue" particulier idéal (Renaissance) ou non (Impressionnisme), c'est LA vie en général, LA vie en ce qu'elle a de nécessairement connecté au tout de la Nature. Car le paysage devient alors le monde de la vie tout entier. Wittgenstein, en cela très peu occidental, disait : "le monde et la vie sont une seule et même chose. Je suis mon monde (le microcosme)" (Wittgenstein, Tractatus, 5.621). Et Bergson, dans la même veine :

Tout juste se laisse-t-elle évoquer, suggérer, par une discrète allusion. Bref, la vie n'est, ni à la manière des peintres de la Renaissance, ni comme chez les Impressionnistes, une conséquence (paisible pour les uns, plus passionnée pour les autres) d'un rapport de dénotation qui va d'un sujet percevant (l'artiste, puis le spectateur) à un objet perçu (le paysage). Si, pour Proust, "par l'art seulement nous pouvons sortir de nous, savoir ce que voit un autre de cet univers qui n'est pas le même que le nôtre et dont les paysages nous seraient restés aussi inconnus que ceux qu'il peut y avoir dans la lune. Grâce à l'art, au lieu de voir un seul monde, le nôtre, nous le voyons se multiplier et autant qu'il y a d'artistes originaux, autant nous avons de mondes à notre disposition, plus différents les uns des autres que ceux qui roulent dans l'infini, et bien des siècles après qu'est éteint le foyer dont il émanait, qu'il s'appelât Rembrandt ou Ver Meer, nous envoient encore leur rayon spécial" (Proust, Le Temps Retrouvé, 2285), pour les peintres sino-japonais, en revanche, l'art n'a pas, de quelque manière que ce soit, d'intention directement pédagogique en ce qu'elle n'a pas pour fonction de "montrer" quoi que ce soit.

Certes, objectera-t-on, en admettant que "montrer" ne soit pas le but, la fonction explicite de la peinture sino-japonaise, cela reste néanmoins son effet. C'est exact, mais ce qui est montré, d'une part ne peut être dit, d'autre part n'a pas un référent dans le monde mais est un exemple du monde. Ce ne peut être dit, c'est-à-dire faire l'objet d'un discours savant, a fortiori pédant, comme c'est généralement le cas pour la peinture occidentale (Chinois et Japonais ignorent par exemple la fonction de "critique" d'art). Wittgenstein encore : "ce qui, dans les signes, ne parvient pas à l’expression linguistique, l’usage des signes le montre [was in den Zeichen nicht zum Ausdruck kommt, das zeigt ihre Anwendung]" (Wittgenstein, Tractatus, 3.262). Et c'est ainsi, par l'usage, que le peintre "montre" en dessinant que c'est là sa manière à lui de "vivre" le paysage, de même que le poète le "montre" à travers sa poésie, le musicien sa musique et le voyageur son voyage. Du coup, d'autre part, ce que "montre" la peinture de paysage sino-japonaise n'étant pas un objet ou un fragment du monde mais le monde, c'est-à-dire la vie dans son tout indissoluble, le tableau, la gravure, l'estampe doivent être pensés comme un exemple, un échantillon de la vie ou du monde. Comme l'écrit Nelson Goodman, "être-un-échantillon-de, ou exemplifier, est un peu comme une relation du type être-un-ami ; ce qui distingue mes amis n’est pas une simple propriété ou même un faisceau de propriétés identifiables, mais d’être, pour un moment, en relation d’amitié avec moi"(Goodman, Manières de faire des Mondes) : de même que c'est en l'harmonie, la connivence entre deux amis que réside leur amitié, de même, ce sera dans l'harmonie, la connivence avec la Nature[7] que le paysage peint pourra être dit exemplifier le monde de la vie auquel s'intègre le peintre, le poète, le musicien, le voyageur. "Loin donc d'être une espèce de dénotation [i.e. de relation de connaissance], l'exemplification suit la direction opposée"(Goodman, Of Mind and other Matters) : affirmer que le paysage peint est un "exemple" du monde, c'est donc supposer que ce n'est pas le tableau qui fera connaître, de quelque manière, à qui le regardera, tout ou partie du monde mais que c'est tout à l'inverse le monde tel qu'il est vécu tout à la fois par le peintre et par son éventuel spectateur (le "microcosme" de Wittgenstein) qui se retrouve potentiellement concentré dans ce fragile échantillon[8]. Très curieusement, c'est même exactement la fonction que Proust, après l'avoir refusée à la peinture, reconnaît à la littérature : "la vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent réellement vécue, c'est la littérature. Cette vie qui en un sens, habite à chaque instant chez tous les hommes aussi bien que chez l'artiste" (Proust, Le Temps Retrouvé, 2284)[9]. De sorte que, mutatis mutandis, on pourrait appliquer à la peinture sino-japonaise de paysage l'idée selon laquelle son unique vertu pédagogique consiste à être une sorte de "révélateur" (encore une métaphore optique) de la vie "car le style pour l'écrivain aussi bien que la couleur pour le peintre […] est la révélation, qui serait impossible par des moyens directs et conscients, de la différence qualitative qu'il y a dans la façon dont nous apparaît le monde, différence qui, s'il n'y avait pas l'art, resterait le secret éternel de chacun"(loc. cit.). À l'importante différence près, cependant, qu'il ne s'agit pas, dans la tradition tao-bouddhiste[10] de (re-)constituer le "moi" du peintre ou du spectateur, mais, au contraire de le dissoudre, non pas de révéler la plénitude de la vie, mais, tout au contraire, sa vacuité.

1Toutes les citations sans références précisées seront tirées de cet article.

2En chinois, "libre" se traduit par 自由, zì yóu, littéralement "par soi-même" et "liberté" par 豁免权, huò miǎn quán, littéralement "faculté de s'exempter (des contraintes)". Quant à la notion d'"expérience", elle donne lieu à de très nombreuses approximations variables selon le contexte.

3"Il existe une sorte d’œil de l’esprit par lequel l’âme peut fixer son regard sur la vérité" (Platon, République, VI, 508e).

4À l'origine, la veduta était d'ailleurs obtenue à partir d'un cadrage du paysage au moyen d'une camera oscura, une "chambre obscure", sorte de boîte noire qui préfigure évidemment le procédé de la photographie argentique.

5Nous ferons néanmoins abstraction du support, des outils et de la technique sur lesquels il y aurait beaucoup à dire mais qui dépasse la modeste ambition de cet article.

6Nous appellerons ainsi toute tradition qui s'enracine à la fois dans le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme.

7"[L'accord céleste] c'est l’harmonie de tous les êtres, dans leur commune nature, dans leur commun devenir. Là, pas de contraste, parce que pas de distinction. Embrasser, voilà la grande science, la grande parole. Distinguer, c’est science et, parler d’ordre inférieur" (Zhuāngzǐ, Zhuang Zi, ii).

8Au sens où le biologiste prélève sur le patient un échantillon de son sang non pas pour connaître de quoi est composé la totalité du liquide sanguin mais seulement pour en relever quelques traits pertinents.

9De là, toute la problématique proustienne de la mémoire. Si on admet avec Wittgenstein que "nous nous faisons des images des faits [wir machen uns Bilder der Tatsachen] […]. L’image est une transposition de la réalité [das Bild ist ein Modell der Wirklichkeit]" (Wittgenstein, Tractatus, 2.1-2.12), alors, on peut dire qu'il existe, en gros, deux sortes d'"images" : des images prospectives et des images rétrospectives (mais pas au sens de Merleau-Ponty cité supra). Les premières sont comme le plan d'une région que nous ne connaissons pas : le regarder nous permet de la connaître un peu par avance. Les secondes sont comme le portrait d'un être cher : le regarder nous permet de nous remémorer des épisodes de notre vie partagée avec cet être. Pour Proust, il appartient au talent de l'écrivain (ainsi que du musicien mais, apparemment, pas du peintre) de savoir faire naître pour lui-même et pour ses lecteurs des images mentales rétrospectives qui évoquent justement "le temps perdu", c'est-à-dire des épisodes "perdus" (c'est-à-dire égarés et non pas anéantis) de la vie qui sont tout prêts à resurgir à la mémoire pour peu que l'occasion s'en présente. En ce sens, la peinture sino-japonaise de paysage a, abstraction faite de considérations psychologiques complètement étrangères à cette tradition, une portée rétrospective, tandis que la peinture occidentale, depuis les Grecs, a une orientation nettement prospective.

10Pour les taoïstes, le vide n'est rien moins que la matrice du réel : "trente rayons autour d'un moyeu : c'est le vide central [wù] qui fait l'utilité du chariot" (Lǎo Zǐ, Tao Te King, §11) ; "le grand souffle [qì] indéterminé de la Nature, s’appelle vent [fēng]. Par lui-même, le vent n’a pas de son. Mais, quand il les émeut, tous les êtres deviennent pour lui comme un jeu d’anches" (Zhuāng Zǐ, Zhuang Zi, iv). Quant au bouddhisme, il n'a de cesse d'insister sur l'impermanence, l'évanescence de toute chose, de tout phénomène, en particulier, celui de la vie.

Commençons donc par comprendre en quoi consiste un "paysage" dans la culture occidentale. Les deux auteurs sus-référencés ont raison de rappeler que "la vue détient une place prééminente dans l’appréhension du paysage, et qu'il convient de souligner que ce qui est vrai en Occident ne l’est pas forcément dans d’autres cultures, comme les cultures chinoise et japonaise[/i]". Il est tout d'abord exact que, pour la culture occidentale, un paysage est avant tout une entité qui s'offre au regard. Le privilège accordé au regard en général est un héritage de la philosophie grecque pour laquelle percevoir, c'est voir illusoirement les choses matérielles avec les yeux du corps physique et savoir, c'est encore voir, mais voir avec vérité des entités immatérielles (les "idées") au moyen d'un certain organe métaphysique, "l’œil de l'esprit"[3]. D'ailleurs, la notion même de κόσμος, kósmos, est significative : le cosmos est, par opposition au chaos (χάος, kháos), l'ordre parfait qui, puisqu'il est parfait, mérite justement d'être contemplé, admiré par l'intermédiaire d'un organe lui-même exempt de tout reproche. Bref, le cosmos, c'est un décor, LE décor par excellence (en latin aussi, decorum, c'est l'ordre, la perfection). Il en résulte une conception de la nature qui sera un peu mise entre parenthèses par seize siècles de domination chrétienne (au cours desquels on encouragera ledit "œil de l'esprit" à se tourner vers le Créateur de la Nature plutôt que vers la Nature elle-même) mais qui ressurgira à la Renaissance à la faveur d'une (re-)découverte humaniste des idéaux de la Grèce antique, notamment à travers la peinture qui inaugure à proprement parler la notion de "paysage" à partir du concept italien de veduta, littéralement "vue". Deux exemples célèbres de cette réorientation du regard : une Vue de Delft de Vermeer (1660) et une Tamise vue de la Terrasse de Somerset de Canaletto (1747) :

Si on analyse rapidement ces deux tableaux, on remarque l'importance de la perspective panoramique, ainsi que le rapport qu'entretiennent la terre, du ciel et de l'eau avec la présence humaine. Vue panoramique ("grand angle"[4] pour les photographes) : on s'intéresse moins au détail qu'à l'ensemble, au tout, d'ailleurs ouvert (ce qui est vu invite à imaginer ce qui n'est pas vu et qui sort du cadre) qui s'offrirait à l’œil d'un spectateur idéalement situé en avant du premier plan du tableau (d'où les lignes de fuite de la perspective) à partir d'une mise en scène résultant du point de vue adopté par le peintre. La terre, le ciel et l'eau : coexistence équilibrée de trois des cinq "éléments" (l'air n'est pas encore l'objet d'une représentation avant le XIX° siècle et le courant Impressionniste ; quant au feu, fût-il celui du soleil, il reste, symboliquement, un perturbateur, voire un destructeur d'équilibre). Présence humaine : les êtres humains sont tout petits, voire insignifiants et disparaissent tout à la fois derrière leurs œuvres (voies, édifices, moyens de transport) et derrière les trois éléments naturels que lesdites œuvres concurrencent par leur importance. Voir idéalement l'agencement géométrique d'un paisible équilibre entre nature et culture et au sein même des éléments de la nature : telle est donc la fonction que la Renaissance assigne à la peinture de paysage en particulier, voire à l'art en général avec une intention moralisante à peine voilée qui relève d'ailleurs de la responsabilité de l'artiste. Comme le dit Boileau, "Un auteur vertueux, dans ses vers innocents /Ne corrompt point le cœur en chatouillant les sensations /Son feu n'allume point de criminelle flamme /Aimez donc la vertu, nourrissez-en votre âme" (Boileau, Art Poétique, iv, 105-108).

Comparons à présent avec ces trois compositions chinoises anonymes (la notion individualiste d'"auteur" est peu pertinente dans la culture chinoise) et quasi-intemporelles (elles peuvent tout aussi bien dater du X° que du XVII° siècle) :

Apparemment, il s'agit là aussi de faire voir un paysage sous un certain point de vue. Mais si l'on affine l'observation[5], on discerne immédiatement quelques différences significatives : dans la peinture sino-japonaise[6], les contours sont flous et souvent tourmentés, les couleurs sont fades, la perspective est quasi-inexistante, les hommes, leurs créations et leurs activités sont réduits à leur plus simple expression. On pourrait alors être tenté de rapprocher ces estampes d'un courant pictural occidental très puissant et très productif à partir du milieu du XIX° siècle : l'Impressionnisme. Rapprochons-les donc, respectivement, d'Impressions Soleil Levant de Claude Monet (1872), Burning of the Houses of Parliament de William Turner (1835) et à La Nuit Étoilée de Vincent van Gogh (1889) :

De nouveau des paysages. Mais dont cette fois les contours sont flous voire tourmentés, sans souci d'équilibre entre les éléments, des couleurs qui, sans être fades, sont beaucoup moins "claquantes" que dans la peinture de la Renaissance, avec peu de perspective et encore moins de présence humaine. Plus cet autre élément commun : la manifestation de l'air qui, chez les Impressionnistes comme chez les peintres sino-japonais, est dense, en mouvement, presque palpable. Malgré cela, on sent que les uns et les autres n'ont cependant pas la même conception du paysage. Chez les peintres de la Renaissance, l'accent est mis sur la précision géométrique de ce qui est vu et, au-delà, imaginé : le paysage est une portion significative d'espace rationnellement perçu et conçu par et pour un observateur idéalement situé. Il est clair que les Impressionnistes convoquent, pour apprécier le paysage, des facultés humaines autres que la vision et la raison : l'audition (le clapotement de l'eau dans le tableau de Monet, le ronflement du feu dans celui de Turner) et surtout le toucher (humidité de l'eau, chaleur du feu, moiteur de la nuit étoilée). Sauf que le son et la sensation sont encore à imaginer, c'est-à-dire à dériver à partir… de ce que l'on voit. C'est ce que précise Merleau-Ponty :

Cézanne disait qu'on voit le velouté, la dureté, la mollesse, et même l'odeur des objets (Merleau-Ponty, Sens et Non-sens, I, iv).

Donc, nolens volens, retour à ce primat du visuel dont il était question dans la peinture de paysage de la Renaissance. Et comme toute vision a nécessairement un objet visible pour corrélat,

Merleau-Ponty a écrit:l'acte du regard est indivisiblement prospectif, puisque l'objet est au terme de son mouvement de fixation et rétrospectif puisqu'il va se donner comme antérieur à son apparition, comme le stimulus, le motif ou le "premier moteur" (Merleau-Ponty, Phénoménologie de la Perception, II, i).

Ce que souligne aussi Musil :

quand un peintre de paysage sort le matin dans l'intention de chercher un motif, la plupart du temps, il le trouve. C'est-à-dire qu'il trouve quelque chose qui comble son intention ou, plus justement, qui lui convient [...]. C'est seulement dans ces moments-là qu'il a réellement un motif devant soi" (Musil, L'Homme sans Qualités, II, §65).

Bref, le motif (la motivation) du peintre occidental, qu'il soit Classique ou Impressionniste, reste un objet, un "quelque chose" à représenter. De sorte que le paysage n'est rien d'autre qu'un objet ou un "quelque chose" d'un certain genre.

Tandis que dans nos estampes, le paysage n'est pas du tout traité comme un objet, ni de sage contemplation, ni de sensations plus profuses ou diffuses. D'ailleurs, tout y est "fade". Comme le dit le sinologue François Jullien, dans la peinture sino-japonaise de paysage, "rien n'accapare l'attention, n'obnubile par sa présence, tout ce qui commence à prendre forme se retire et se transforme. Selon une belle expression chinoise inspirée du bouddhisme, la conscience, ici, ni ne s'attache ni ne quitte [不即不离, bù jí bù lí" (Jullien, Éloge de la Fadeur à partir de la Pensée et de l'Esthétique de la Chine, xii). Le paysage n'y est pas considéré comme la représentation d'un fragment du monde, a fortiori, comme sa "mise en scène", c'est tout simplement le "monde" du peintre. Et selon la formule bouddhiste rappelée par François Jullien, la relation du peintre à son "monde" n'est ni celle d'une mise à distance respectueuse (Renaissance), ni celle d'une fusion sensuelle (Impressionnisme), mais simplement celle d'une présence vécue. Pour les Chinois ou les Japonais, ni le peintre, ni le musicien, ni le poète, ni le voyageur/promeneur ne (se) "représentent" le paysage. Ils (elles) le vivent : ce qui y est suggéré, à rebours des traditions occidentales, ce n'est pas un "point de vue" particulier idéal (Renaissance) ou non (Impressionnisme), c'est LA vie en général, LA vie en ce qu'elle a de nécessairement connecté au tout de la Nature. Car le paysage devient alors le monde de la vie tout entier. Wittgenstein, en cela très peu occidental, disait : "le monde et la vie sont une seule et même chose. Je suis mon monde (le microcosme)" (Wittgenstein, Tractatus, 5.621). Et Bergson, dans la même veine :

c'est se méprendre étrangement sur le rôle de l'imagination poétique que de croire qu'elle compose ses héros avec des morceaux empruntés à droite et à gauche autour d'elle, comme pour coudre un habit d'Arlequin. Rien de vivant ne sortirait de là. La vie ne se recompose pas" (Bergson, Le Rire, iii).

Tout juste se laisse-t-elle évoquer, suggérer, par une discrète allusion. Bref, la vie n'est, ni à la manière des peintres de la Renaissance, ni comme chez les Impressionnistes, une conséquence (paisible pour les uns, plus passionnée pour les autres) d'un rapport de dénotation qui va d'un sujet percevant (l'artiste, puis le spectateur) à un objet perçu (le paysage). Si, pour Proust, "par l'art seulement nous pouvons sortir de nous, savoir ce que voit un autre de cet univers qui n'est pas le même que le nôtre et dont les paysages nous seraient restés aussi inconnus que ceux qu'il peut y avoir dans la lune. Grâce à l'art, au lieu de voir un seul monde, le nôtre, nous le voyons se multiplier et autant qu'il y a d'artistes originaux, autant nous avons de mondes à notre disposition, plus différents les uns des autres que ceux qui roulent dans l'infini, et bien des siècles après qu'est éteint le foyer dont il émanait, qu'il s'appelât Rembrandt ou Ver Meer, nous envoient encore leur rayon spécial" (Proust, Le Temps Retrouvé, 2285), pour les peintres sino-japonais, en revanche, l'art n'a pas, de quelque manière que ce soit, d'intention directement pédagogique en ce qu'elle n'a pas pour fonction de "montrer" quoi que ce soit.

Certes, objectera-t-on, en admettant que "montrer" ne soit pas le but, la fonction explicite de la peinture sino-japonaise, cela reste néanmoins son effet. C'est exact, mais ce qui est montré, d'une part ne peut être dit, d'autre part n'a pas un référent dans le monde mais est un exemple du monde. Ce ne peut être dit, c'est-à-dire faire l'objet d'un discours savant, a fortiori pédant, comme c'est généralement le cas pour la peinture occidentale (Chinois et Japonais ignorent par exemple la fonction de "critique" d'art). Wittgenstein encore : "ce qui, dans les signes, ne parvient pas à l’expression linguistique, l’usage des signes le montre [was in den Zeichen nicht zum Ausdruck kommt, das zeigt ihre Anwendung]" (Wittgenstein, Tractatus, 3.262). Et c'est ainsi, par l'usage, que le peintre "montre" en dessinant que c'est là sa manière à lui de "vivre" le paysage, de même que le poète le "montre" à travers sa poésie, le musicien sa musique et le voyageur son voyage. Du coup, d'autre part, ce que "montre" la peinture de paysage sino-japonaise n'étant pas un objet ou un fragment du monde mais le monde, c'est-à-dire la vie dans son tout indissoluble, le tableau, la gravure, l'estampe doivent être pensés comme un exemple, un échantillon de la vie ou du monde. Comme l'écrit Nelson Goodman, "être-un-échantillon-de, ou exemplifier, est un peu comme une relation du type être-un-ami ; ce qui distingue mes amis n’est pas une simple propriété ou même un faisceau de propriétés identifiables, mais d’être, pour un moment, en relation d’amitié avec moi"(Goodman, Manières de faire des Mondes) : de même que c'est en l'harmonie, la connivence entre deux amis que réside leur amitié, de même, ce sera dans l'harmonie, la connivence avec la Nature[7] que le paysage peint pourra être dit exemplifier le monde de la vie auquel s'intègre le peintre, le poète, le musicien, le voyageur. "Loin donc d'être une espèce de dénotation [i.e. de relation de connaissance], l'exemplification suit la direction opposée"(Goodman, Of Mind and other Matters) : affirmer que le paysage peint est un "exemple" du monde, c'est donc supposer que ce n'est pas le tableau qui fera connaître, de quelque manière, à qui le regardera, tout ou partie du monde mais que c'est tout à l'inverse le monde tel qu'il est vécu tout à la fois par le peintre et par son éventuel spectateur (le "microcosme" de Wittgenstein) qui se retrouve potentiellement concentré dans ce fragile échantillon[8]. Très curieusement, c'est même exactement la fonction que Proust, après l'avoir refusée à la peinture, reconnaît à la littérature : "la vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent réellement vécue, c'est la littérature. Cette vie qui en un sens, habite à chaque instant chez tous les hommes aussi bien que chez l'artiste" (Proust, Le Temps Retrouvé, 2284)[9]. De sorte que, mutatis mutandis, on pourrait appliquer à la peinture sino-japonaise de paysage l'idée selon laquelle son unique vertu pédagogique consiste à être une sorte de "révélateur" (encore une métaphore optique) de la vie "car le style pour l'écrivain aussi bien que la couleur pour le peintre […] est la révélation, qui serait impossible par des moyens directs et conscients, de la différence qualitative qu'il y a dans la façon dont nous apparaît le monde, différence qui, s'il n'y avait pas l'art, resterait le secret éternel de chacun"(loc. cit.). À l'importante différence près, cependant, qu'il ne s'agit pas, dans la tradition tao-bouddhiste[10] de (re-)constituer le "moi" du peintre ou du spectateur, mais, au contraire de le dissoudre, non pas de révéler la plénitude de la vie, mais, tout au contraire, sa vacuité.

1Toutes les citations sans références précisées seront tirées de cet article.

2En chinois, "libre" se traduit par 自由, zì yóu, littéralement "par soi-même" et "liberté" par 豁免权, huò miǎn quán, littéralement "faculté de s'exempter (des contraintes)". Quant à la notion d'"expérience", elle donne lieu à de très nombreuses approximations variables selon le contexte.

3"Il existe une sorte d’œil de l’esprit par lequel l’âme peut fixer son regard sur la vérité" (Platon, République, VI, 508e).

4À l'origine, la veduta était d'ailleurs obtenue à partir d'un cadrage du paysage au moyen d'une camera oscura, une "chambre obscure", sorte de boîte noire qui préfigure évidemment le procédé de la photographie argentique.

5Nous ferons néanmoins abstraction du support, des outils et de la technique sur lesquels il y aurait beaucoup à dire mais qui dépasse la modeste ambition de cet article.

6Nous appellerons ainsi toute tradition qui s'enracine à la fois dans le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme.

7"[L'accord céleste] c'est l’harmonie de tous les êtres, dans leur commune nature, dans leur commun devenir. Là, pas de contraste, parce que pas de distinction. Embrasser, voilà la grande science, la grande parole. Distinguer, c’est science et, parler d’ordre inférieur" (Zhuāngzǐ, Zhuang Zi, ii).

8Au sens où le biologiste prélève sur le patient un échantillon de son sang non pas pour connaître de quoi est composé la totalité du liquide sanguin mais seulement pour en relever quelques traits pertinents.

9De là, toute la problématique proustienne de la mémoire. Si on admet avec Wittgenstein que "nous nous faisons des images des faits [wir machen uns Bilder der Tatsachen] […]. L’image est une transposition de la réalité [das Bild ist ein Modell der Wirklichkeit]" (Wittgenstein, Tractatus, 2.1-2.12), alors, on peut dire qu'il existe, en gros, deux sortes d'"images" : des images prospectives et des images rétrospectives (mais pas au sens de Merleau-Ponty cité supra). Les premières sont comme le plan d'une région que nous ne connaissons pas : le regarder nous permet de la connaître un peu par avance. Les secondes sont comme le portrait d'un être cher : le regarder nous permet de nous remémorer des épisodes de notre vie partagée avec cet être. Pour Proust, il appartient au talent de l'écrivain (ainsi que du musicien mais, apparemment, pas du peintre) de savoir faire naître pour lui-même et pour ses lecteurs des images mentales rétrospectives qui évoquent justement "le temps perdu", c'est-à-dire des épisodes "perdus" (c'est-à-dire égarés et non pas anéantis) de la vie qui sont tout prêts à resurgir à la mémoire pour peu que l'occasion s'en présente. En ce sens, la peinture sino-japonaise de paysage a, abstraction faite de considérations psychologiques complètement étrangères à cette tradition, une portée rétrospective, tandis que la peinture occidentale, depuis les Grecs, a une orientation nettement prospective.

10Pour les taoïstes, le vide n'est rien moins que la matrice du réel : "trente rayons autour d'un moyeu : c'est le vide central [wù] qui fait l'utilité du chariot" (Lǎo Zǐ, Tao Te King, §11) ; "le grand souffle [qì] indéterminé de la Nature, s’appelle vent [fēng]. Par lui-même, le vent n’a pas de son. Mais, quand il les émeut, tous les êtres deviennent pour lui comme un jeu d’anches" (Zhuāng Zǐ, Zhuang Zi, iv). Quant au bouddhisme, il n'a de cesse d'insister sur l'impermanence, l'évanescence de toute chose, de tout phénomène, en particulier, celui de la vie.