Burckhardt et la démocratie

L'histoire de l'art et l'art moderne : deux inventions contemporaines

L'histoire de l'art et l'art moderne : deux inventions contemporaines

L’histoire de l’art traditionnel apparaît en même temps que l'art moderne. On n'a jamais prêté attention à cette coïncidence, qui nous paraît majeure. Or elle permettrait de mettre en relief bien des aspects de l'époque contemporaine qui semblent difficiles à comprendre, voire inaperçus. En quoi peut-on dire qu'avec l'invention de l'histoire de l'art, nous avons affaire à une innovation majeure, que nous devons principalement à Burckhardt et à Wölfflin ? (Stendhal étant un cas isolé, et l'approche de Taine hyper-rationaliste ou multifactorielle, nous ne les prenons pas en considération ici.)

On se contente en général de considérer l’art moderne comme une innovation, comme une révolution culturelle opposée à des institutions académiques passéistes. Cette opposition mène à une impasse. Ainsi, Pierre Daix ne semble pas saisir la différence entre l’académisme (XIXe siècle) et l’histoire de l’art traditionnel, et croit pouvoir se contenter d’une problématique de la réception de l’art pour dire que ceux qui n’admettent pas la modernité artistique ne la comprennent pas. (Nous choisissons P. Daix comme référence pour la bonne raison que son œuvre de critique et d'histoire de l'art est incontournable aujourd'hui.)

Que les écrivains romantiques aient attiré l’attention sur l’art gothique ou roman ne signifie pas que leurs contemporains ne voyaient pas l’art médiéval, et qu’ils le jugeaient barbare. C’est faire abstraction de la situation historique elle-même. Les révolutionnaires du XVIIIe siècle et tous les héritiers de la Révolution, pour ou contre les excès de 1793, voulaient retrouver les vertus de la république romaine. Leurs préférences allaient donc aux classiques de l’Antiquité. Ainsi, le néo-classicisme n’est pas une simple copie de l’art classique, ni un académisme aussi étroit qu’on veut bien nous le faire croire : il recherche la vertu et la simplicité antiques. En outre, l’anticléricalisme révolutionnaire, abusé par sa confusion entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel (cf. Tocqueville), ne pouvait accorder toute son attention à un art médiéval exclusivement religieux. L’antiquité classique était perçue comme le commencement absolu, l’innocence historique. S’y référer, c’était réinstituer cette innocence, recommencer à zéro : faire la révolution.

Pierre Daix réduit l’histoire de l’art à l’histoire de l’art classique, et même à l’académisme ; il commet un contresens historique, même en se limitant à la France. Qu'un historien de l'art aussi éminent que lui assimile les deux sans même s'en apercevoir, c'est cela qui nous paraît révélateur. L’histoire de l’art ne considère pas les périodes non classiques comme barbares ou décadentes : Burckhardt est le premier à réviser Vasari (qui ne représente pas l’histoire de l’art à lui tout seul, ni l’académisme ; et puis, est-il possible de succéder à un génie comme Michel-Ange, quand on ne s’appelle pas Raphaël ?), à comprendre que l’art baroque n’est pas décadent, que l’art classique est le fruit d’une lente évolution, etc. L’argument archéologique de Daix est intenable : dès le quattrocento, Masaccio et Brunelleschi, par exemple, se rendaient à Rome pour observer les œuvres antiques selon une démarche qui préfigure celle des archéologues (cf. les travaux d'Eugenio Garin) ; surtout, les découvertes archéologiques du XVIIIe siècle sont gréco-romaines. Supposons plus simplement que c’est aussi avec l’amélioration des méthodes archéologiques que l’art roman et gothique furent redécouverts. Ce qui permit à Wölfflin de mettre à profit les travaux de Burckhardt et de comprendre qu’il y avait bien une histoire de l’art.

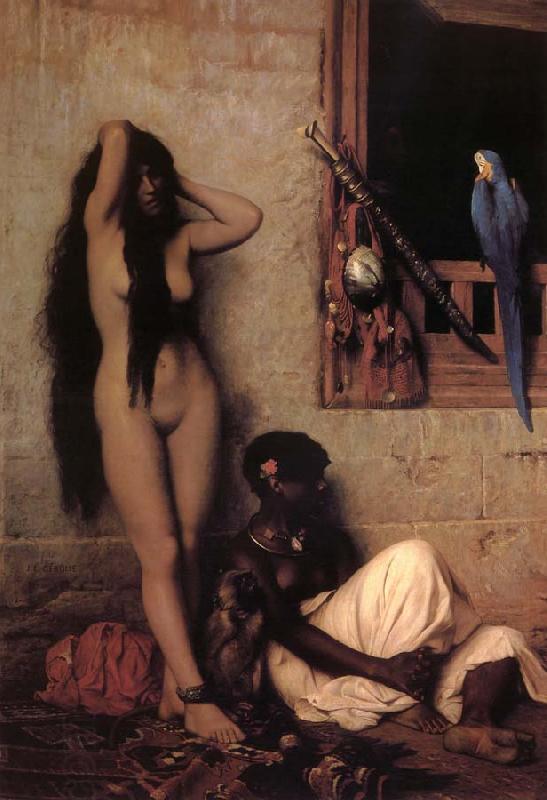

Les Essais de psychologie contemporaine de Bourget montrent aussi que l’intérêt du romantisme pour l’art gothique ou roman est inséparable de sa conception de la mélancolie, du rêve, de l’ailleurs, de l’exotisme ; bref, de son besoin maladif d’échapper au temps et aux circonstances historiques. Voilà pourquoi les peintres modernes s’opposaient à la peinture d’histoire, donc à l’un des piliers de la peinture académique. Car cette peinture d’histoire, avant d’être une peinture bourgeoise comme on le dit vulgairement, est une peinture d’esprit révolutionnaire : l’inscription dans l’histoire, c’était l’inscription dans le recommencement absolu. Les nymphes de la peinture bourgeoise ne sont pas le signe d’un mauvais goût, des copies sans inspiration de la peinture classique : les bourgeois sont héritiers de la Révolution française, d’où leurs références constantes aux modèles classiques. Ainsi, les académiciens aujourd’hui condamnés au purgatoire étaient tout aussi rationnels que les peintres modernes qu’ils ne comprenaient pas et qui leur semblaient trahir l’esprit révolutionnaire, l’héritage chèrement acquis par la Grande Révolution.

En réalité, les peintres académiques ou bourgeois et les peintres dissidents modernes, sans le savoir, ne désiraient qu’une seule et même chose : retrouver l’innocence de l’origine, les premiers en reprenant le cours de l’histoire depuis le début, les deuxièmes en prenant le cours de l’histoire à rebours. C’est pourquoi les premiers privilégiaient l’avenir, quand les seconds privilégiaient le passé. (Les académiciens ne sont pas des retardataires-ne-comprenant-rien-à-l’évolution-de-la-peinture : les peintres modernes leur semblaient aller à contresens, et compromettre l’avenir.) Mais, pour les premiers, l’avenir n’a pas eu lieu. L’avenir n’a été pour eux que l’avènement du passé : le primitivisme le montre bien, ainsi que les résultats des découvertes archéologiques de la fin du XIXe siècle et du XXe siècle, avec l’art de toutes les civilisations.

Une fois repérée la confusion entre histoire de l'art et académisme, nous devrions pouvoir prendre la mesure de l'innovation que constitue l'invention de l'histoire de l'art.

D'abord, l’histoire de l’art traditionnel est l’approfondissement de la conception anhistorique de l’art. (L’art classique, d’abord érigé en modèle intemporel, est justement ce qui permit à Wölfflin d’envisager l’art historiquement. Or, il est remarquable qu’au même moment les artistes modernes balaient l’histoire — L’art classique de Wölfflin paraît en 1898.)

L’art moderne et l’histoire de l’art traditionnel apparaissent dans une situation socio-historique très particulière : la démocratie. Mais quand les artistes modernes égalisent les valeurs artistiques, dans une confusion de toutes les époques historiques, cédant à ce qu’on appelle en sociologie l’hyperculturalisme — disons que l’art moderne est un art ethnologique — ; les historiens de l’art traditionnel distinguent des évolutions, des changements, des époques, parce qu’ils discernent des valeurs artistiques (cf. le jugement artistique).

Benedetto Croce, dans un texte canonique, montre que la conception que Burckhardt se faisait de l’histoire de l’art s’enracine dans l’expérience qu’il fit de la démocratie naissante. C’est à regret qu’il est passé d’un point de vue antihistoriste et pessimiste de la culture (les changements corrompent les valeurs ; l’histoire et l’art s’opposent) à une conception historique. [Nous traduisons et soulignons - le texte original en italien, qui n'a jamais été traduit en français, est placé en note de bas de page].

Burckhardt percevait avec une très grande acuité ce qu’il y avait de particulièrement nouveau dans une époque démocratique : le changement permanent ; mais son amour pour l’art le préserva du relativisme culturel, voire sceptique. Du coup, ce qui l’a rendu antihistoriste lui a pourtant permis de poser tous les jalons d’une histoire de l’art. D’abord, l’art est alogique, pas irrationnel : il n’est pas réductible au seul discours. Pour une raison légitime : si cela était possible, les artistes se contenteraient d’écrire ; du moins toute expérience esthétique du monde serait exclusivement discursive. Par conséquent, Burckhardt adopte un point de vue cognitiviste, et non irrationaliste. La peinture est la forme visuelle de notre expérience du monde ; la musique, sa forme auditive, etc. Évidemment, ces expériences du monde ne sont pas hermétiques les unes aux autres. Mais pour que l’approche cognitive soit possible, on doit considérer les œuvres d’art indépendamment des ‘‘causes’’ extérieures, dont on prétend qu’elles sont déterminantes. Il y a une autonomie de l’art et des œuvres. Autonomie veut dire ici que l’art émerge dans un contexte, mais qu’il n’émerge pas de ce contexte. En étudiant les œuvres dans leur singularité, on peut retrouver des évolutions intelligibles et rationnelles.

C’est pourquoi privilégier les chefs-d’œuvre ne signifie pas que l’historien de l’art méprise le reste. C’est un parti scientifique aussi bien qu’esthétique, ni arbitraire, ni ‘‘bourgeois’’, et qu'on peut énoncer en ces termes à peu près : selon quels repères évaluer esthétiquement les œuvres d’art ; à partir de quelles œuvres singulières peut-on repérer une évolution et un changement dans l’art ? La reconnaissance des chefs-d’œuvre permet de construire des périodes historiques.

Les peintres modernes, eux aussi, affirment l’autonomie des œuvres d’art. Mais c’est autre chose : une autonomie totale par rapport aux objets, à la représentation, aux valeurs esthétiques, etc. ; bref, c’est un hermétisme conceptuel. Quelle signification lui accorder, en dehors des explications habituelles (nouvelle esthétique, refus de la tridimensionnalité, etc.) ? C’est un parti pris antihistorique, et une réponse esthétique aux problèmes du changement.

Deux attitudes, donc, radicalement opposées. Burckhardt est d’abord antihistoriste, et s’il n’avait été amateur d’art, il eût probablement participé, comme le suggère Croce, à la vie politique de son temps. Mais l’amour de l’art est lié à son aversion pour les idéologies. Les artistes modernes prennent une direction inverse, et aboutissent à une position antihistorique, avec pour conséquence une transformation radicale de l’art, son autonomie totale, son autodétermination ; ils refusent tout ce qui est soumis au changement, jusque dans le moindre détail : rejet de la vision en trois dimensions, rejet de tous les repères spatio-temporels, rejet de la figuration ; pourvu qu’on échappe, non à la concurrence de la photographie, mais au moindre signe d’historicité — la figuration, c’est la représentation de personnes, d’objets ou de lieux qui changent, voués, donc, à disparaître. Tandis que la déformation, voire l’abstraction, bref la défiguration des choses et des êtres est faite pour échapper à la corruption du temps. C’est pourquoi la représentation d’objets techniques est si fréquente chez les peintres modernes : la technique offre une simplicité absolue des formes, comme si elle révélait la structure même des choses. Une (quête d') éternité en remplace une autre.

On se contente en général de considérer l’art moderne comme une innovation, comme une révolution culturelle opposée à des institutions académiques passéistes. Cette opposition mène à une impasse. Ainsi, Pierre Daix ne semble pas saisir la différence entre l’académisme (XIXe siècle) et l’histoire de l’art traditionnel, et croit pouvoir se contenter d’une problématique de la réception de l’art pour dire que ceux qui n’admettent pas la modernité artistique ne la comprennent pas. (Nous choisissons P. Daix comme référence pour la bonne raison que son œuvre de critique et d'histoire de l'art est incontournable aujourd'hui.)

Pierre Daix, Pour une histoire culturelle de l'art moderne a écrit:[1937 fut l’année] de ma découverte de l’art moderne au pavillon de l’Espagne républicaine à l’Exposition internationale à Paris, avec Guernica et la sculpture de Femme au vase de Picasso, Le faucheur de Miró, la Montserrat de Gonzalez, la Fontaine au mercure de Calder. […]. J’entendais les visiteurs autour de moi émettre des jugements le plus souvent défavorables sur Picasso ou Miró. Contrairement à eux, je comprenais cet art. Il était fait pour moi. Il répondait à mes attentes, à mes angoisses devant le retour de la guerre en Europe. J’ai ouvert les yeux sur lui.

Pourquoi existait-il deux arts à ce point antagonistes et qui ne communiquaient pas entre eux ? Et au même moment, dans la même exposition internationale ? […]. Pourquoi l’art moderne existe-t-il ? Pourquoi et comment en est-il venu à rompre avec une tradition qui garde ses adeptes et veut n’y voir qu’une parenthèse ? Pourquoi le public encense-t-il aujourd’hui les impressionnistes et leurs successeurs que leurs arrière-grands-parents vouaient aux gémonies ? […]. Mais auparavant, si l’on prend la question dans une plus grande généralité : pourquoi jusqu’aux romantiques ne voyait-on pas l’art roman et l’art gothique sur notre propre sol ?

La réponse simple à cette dernière question est que ceux qui s’intéressaient alors à l’art étaient nourris des idées lancées par les Italiens ou plutôt les Florentins de la Renaissance, suivant lesquelles l’art, ayant sombré dans la barbarie après la Grèce et Rome, après Constantin exactement, recommençait grâce à eux. L’histoire de l’art naît sur ces bases, en même temps que l’enseignement de l’art dans les premières académies. Vasari, le précurseur, publie son livre en 1550. L’Accademia di San Lucca est de 1593. Remarquons simplement que de Giotto, Brunelleschi, Ghiberti, à Michel-Ange et au Titien, l’extraordinaire développement de la Renaissance était déjà réalisé. L’histoire de l’art commence quand l’innovation est achevée. Vasari le sait au reste.

Quatre siècles plus tard, cette histoire et cet enseignement nous apparaissent pour ce qu’ils sont, une histoire et un enseignement liés à des circonstances précises, mais ils ont été considérées comme l’histoire et l’enseignement mêmes de l’art, disons au moins jusqu’à la fin du XIXe siècle et continuent de l’être par nombre de nos contemporains. Découvrir de l’art dans l’art roman, dans le gothique de Notre-Dame de Paris, ce n’était pas, vers 1820-1830, en France, boucher un trou dans cette histoire acceptée de l’art ; c’était en fait réviser les concepts fondamentaux de barbarie ou de décadence après Rome, de Renaissance, et c’était porter atteinte à l’enseignement même de l’art. Cela touchait à la culture en son cœur.

Que les écrivains romantiques aient attiré l’attention sur l’art gothique ou roman ne signifie pas que leurs contemporains ne voyaient pas l’art médiéval, et qu’ils le jugeaient barbare. C’est faire abstraction de la situation historique elle-même. Les révolutionnaires du XVIIIe siècle et tous les héritiers de la Révolution, pour ou contre les excès de 1793, voulaient retrouver les vertus de la république romaine. Leurs préférences allaient donc aux classiques de l’Antiquité. Ainsi, le néo-classicisme n’est pas une simple copie de l’art classique, ni un académisme aussi étroit qu’on veut bien nous le faire croire : il recherche la vertu et la simplicité antiques. En outre, l’anticléricalisme révolutionnaire, abusé par sa confusion entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel (cf. Tocqueville), ne pouvait accorder toute son attention à un art médiéval exclusivement religieux. L’antiquité classique était perçue comme le commencement absolu, l’innocence historique. S’y référer, c’était réinstituer cette innocence, recommencer à zéro : faire la révolution.

Pierre Daix réduit l’histoire de l’art à l’histoire de l’art classique, et même à l’académisme ; il commet un contresens historique, même en se limitant à la France. Qu'un historien de l'art aussi éminent que lui assimile les deux sans même s'en apercevoir, c'est cela qui nous paraît révélateur. L’histoire de l’art ne considère pas les périodes non classiques comme barbares ou décadentes : Burckhardt est le premier à réviser Vasari (qui ne représente pas l’histoire de l’art à lui tout seul, ni l’académisme ; et puis, est-il possible de succéder à un génie comme Michel-Ange, quand on ne s’appelle pas Raphaël ?), à comprendre que l’art baroque n’est pas décadent, que l’art classique est le fruit d’une lente évolution, etc. L’argument archéologique de Daix est intenable : dès le quattrocento, Masaccio et Brunelleschi, par exemple, se rendaient à Rome pour observer les œuvres antiques selon une démarche qui préfigure celle des archéologues (cf. les travaux d'Eugenio Garin) ; surtout, les découvertes archéologiques du XVIIIe siècle sont gréco-romaines. Supposons plus simplement que c’est aussi avec l’amélioration des méthodes archéologiques que l’art roman et gothique furent redécouverts. Ce qui permit à Wölfflin de mettre à profit les travaux de Burckhardt et de comprendre qu’il y avait bien une histoire de l’art.

Les Essais de psychologie contemporaine de Bourget montrent aussi que l’intérêt du romantisme pour l’art gothique ou roman est inséparable de sa conception de la mélancolie, du rêve, de l’ailleurs, de l’exotisme ; bref, de son besoin maladif d’échapper au temps et aux circonstances historiques. Voilà pourquoi les peintres modernes s’opposaient à la peinture d’histoire, donc à l’un des piliers de la peinture académique. Car cette peinture d’histoire, avant d’être une peinture bourgeoise comme on le dit vulgairement, est une peinture d’esprit révolutionnaire : l’inscription dans l’histoire, c’était l’inscription dans le recommencement absolu. Les nymphes de la peinture bourgeoise ne sont pas le signe d’un mauvais goût, des copies sans inspiration de la peinture classique : les bourgeois sont héritiers de la Révolution française, d’où leurs références constantes aux modèles classiques. Ainsi, les académiciens aujourd’hui condamnés au purgatoire étaient tout aussi rationnels que les peintres modernes qu’ils ne comprenaient pas et qui leur semblaient trahir l’esprit révolutionnaire, l’héritage chèrement acquis par la Grande Révolution.

En réalité, les peintres académiques ou bourgeois et les peintres dissidents modernes, sans le savoir, ne désiraient qu’une seule et même chose : retrouver l’innocence de l’origine, les premiers en reprenant le cours de l’histoire depuis le début, les deuxièmes en prenant le cours de l’histoire à rebours. C’est pourquoi les premiers privilégiaient l’avenir, quand les seconds privilégiaient le passé. (Les académiciens ne sont pas des retardataires-ne-comprenant-rien-à-l’évolution-de-la-peinture : les peintres modernes leur semblaient aller à contresens, et compromettre l’avenir.) Mais, pour les premiers, l’avenir n’a pas eu lieu. L’avenir n’a été pour eux que l’avènement du passé : le primitivisme le montre bien, ainsi que les résultats des découvertes archéologiques de la fin du XIXe siècle et du XXe siècle, avec l’art de toutes les civilisations.

Une fois repérée la confusion entre histoire de l'art et académisme, nous devrions pouvoir prendre la mesure de l'innovation que constitue l'invention de l'histoire de l'art.

D'abord, l’histoire de l’art traditionnel est l’approfondissement de la conception anhistorique de l’art. (L’art classique, d’abord érigé en modèle intemporel, est justement ce qui permit à Wölfflin d’envisager l’art historiquement. Or, il est remarquable qu’au même moment les artistes modernes balaient l’histoire — L’art classique de Wölfflin paraît en 1898.)

L’art moderne et l’histoire de l’art traditionnel apparaissent dans une situation socio-historique très particulière : la démocratie. Mais quand les artistes modernes égalisent les valeurs artistiques, dans une confusion de toutes les époques historiques, cédant à ce qu’on appelle en sociologie l’hyperculturalisme — disons que l’art moderne est un art ethnologique — ; les historiens de l’art traditionnel distinguent des évolutions, des changements, des époques, parce qu’ils discernent des valeurs artistiques (cf. le jugement artistique).

Benedetto Croce, dans un texte canonique, montre que la conception que Burckhardt se faisait de l’histoire de l’art s’enracine dans l’expérience qu’il fit de la démocratie naissante. C’est à regret qu’il est passé d’un point de vue antihistoriste et pessimiste de la culture (les changements corrompent les valeurs ; l’histoire et l’art s’opposent) à une conception historique. [Nous traduisons et soulignons - le texte original en italien, qui n'a jamais été traduit en français, est placé en note de bas de page].

Benedetto Croce, La storia come pensiero e come azione (L'histoire comme pensée et comme action) a écrit:[Burckhardt se détacha des circonstances du monde et de ses luttes] par excès de passion, devenue un tourment insupportable, dans la brève expérience qu’il fit des choses politiques de la Suisse entre 1840 et 1844, mais surtout quand il regarda, effrayé, le grand mouvement politico-révolutionnaire de l’Europe, commencé résolument en juillet 1830. Dans une sorte d’apocalypse, l’ascension de la Bête superbe, l’élan croissant et incoercible de la Démocratie, lui apparut alors, qui mettait le cap sur la ruine de l’Europe, et de nouveaux siècles de barbarie. Advenue avec la révolution de 1789, elle courut entre le radicalisme révolutionnaire et le césarisme et, pensait-il, ballotterait entre les deux termes ; elle centraliserait toujours plus l’État, donnerait une empreinte économique à toute la société, porterait à des hauteurs vertigineuses le débit public, alimenterait militarisme, nationalisme, et guerre entre les peuples, sacrifierait la politesse des coutumes, la religion, la science, calomnierait avec indécence la culture en l’associant au capitalisme ; jusqu’à ce que le second des deux termes, le césarisme, obtienne la victoire. Un nouvel absolutisme surgirait alors, non plus celui des vieilles monarchies, au cœur trop tendre et humain, mais d’hommes endurcis et militaristes qui égaliseraient tout, pas seulement démocratiquement, comme on rêvait de le faire, mais dans la servitude. La monarchie constitutionnelle, surgie de la révolution de 1830, n’était pas, comme on le croyait, le dénouement heureux du drame, mais à peine le second acte, et les années précédant 1848, un temps d’arrangements et de préparatifs. Les futurs régnants, ‘‘terribles simplificateurs’’, piétineraient les droits, le bien-être, la souveraineté populaire, la science elle-même. La revendication des socialistes : libérer les ouvriers de leur sujétion au capitalisme, serait satisfaite de façon inattendue, et même ironique, pourrait-on dire : ‘‘réduire les ouvriers à un degré de misère déterminé et surveillé, avec des avancements et en uniforme, sonner la trompette à l’ouverture et à la fermeture de chaque journée de travail’’.

On ne peut disconvenir que l’horreur et l’aversion aient extraordinairement aiguisé l’œil de Burckhardt pour qu’il perçoive l’intime tendance et la logique du processus démocratique dans ses conséquences, non réfrénée ni tempérée par d’autres forces, et qu’elles lui aient suggéré des traits aussi vifs dans sa peinture inquiète de l’avenir, qu’elles lui aient maintenant conféré l’aspect d’un quasi prophète ; et la parole du prophète résonne : ‘‘dans l’aimable vingtième siècle l’autorité aura rehaussé la tête, une tête épouvantable’’.

[…] [Burckhardt disait] que l’optimisme est le ‘‘péché radical’’ de la démocratie, la croyance en une condition sociale parfaite et heureuse, et que, courant après l’inaccessible et l’absurde, elle détruit l’existence. […].

Sentant et raisonnant ainsi, Burckhardt voulut chercher une issue salutaire à la laideur en acte de ce monde, et de celui bien pire qui s'annonçait déjà ; et il choisit pour lieu de refuge l’histoire elle-même, qui lui eût offert le ‘‘point d’Archimède’’ pour contempler sereinement le spectacle des choses humaines ; si ce n’est que l’histoire n’est pas pensable dans un point d’Archimède, parce que c’est au contraire dans le monde seulement, parmi ses contrastes, que surgit le besoin de l’histoire, et, avec le besoin, l’investigation et l’intelligence. […]. Burckhardt, lui, eut l’illusion de s’être affranchi du lien nécessaire entre la pensée et la vie, en niant la conception de l’histoire comme procès d’actes toujours nouveaux ; affirmant, à la place, le typique, le constant, la répétition éternelle ; mais, avec cette substitution, il niait l’histoire elle-même, qui est histoire précisément parce qu’elle ne se répète pas, et que chacun de ses actes a sa propre individualité. L’excogitation du typique, du constant et de la répétition est essentiellement antihistorique ; et toutefois, elle n’a pas même lieu dans un point d’Archimède, hors du monde, car elle se joue dans un petit coin du monde, celui des généralisations incolores de la psychologie et de la sociologie. Par la même poussée antihistorique, Burckhardt pensait substituer à l’histoire des événements l’histoire de la culture et de la civilisation, pas même dans le sens, plausible, où la seconde accueille et résout, en l’élevant, la première, mais dans le sens empirique et statique d’‘‘histoire de la culture’’ […].

[…]

Aux livres historiques de Burckhardt, on serait tenté d’appliquer sa définition de l’histoire : ‘‘la plus antiscientifique de toutes les sciences, mais qui transmet beaucoup de choses dignes d’êtres sues (…)’’, parce qu’en vérité, ses livres, à la différence de Ranke, sont pleins de vives observations, presque toujours unilatérales et jamais concluantes, mais aussi toujours stimulantes.

[…]

Il faut reconnaître une importance particulière à ses travaux sur les arts figuratifs et architectoniques (…), le principal étant le Cicérone. L’histoire de l’art aurait certainement pu accomplir des avancées plus rapides si elle avait été plus attentive à certaines de ses indications, si elle avait développé et mieux déterminé certains de ses concepts directeurs. Dans cette sphère toutefois, il se montra méfiant envers la philosophie ; mais d’une méfiance salutaire, tournée ‘‘contre les philosophes de l’art qui parlent de l’idée des œuvres de l’art’’, qui le préserva de l’arbitraire esthétique conceptuelle, alors en pleine perversion en Allemagne, et qui le maintint en contact permanent avec la réalité de l’art. Comme les philosophes, il chassait loin de lui les philologues, les antiquaires, les biographes des artistes, tous ceux qui introduisaient dans leurs discours des choses étrangères à l’art, qui s’en détournaient ou le défiguraient. Burckhardt voulut être simplement (…) un ‘‘cicérone’’, un guide à la jouissance de l’art ; ce qui, après tout, est la vraie raison d’être de la critique et de l’historiographie de l’art. L’œuvre, dans sa singularité, formait l’unique objet de sa considération, sentant instinctivement que dans les prétendues histoires ‘‘évolutives’’, on trouve les coutumes et la pensée des diverses époques, mais pas l’art. […]. C’est pourquoi il affirmait le caractère alogique de l’art, rejetant la prétention de ceux qui s’essoufflaient à ‘‘traduire complètement par le langage une œuvre d’art’’, parce que, si cela était possible, ‘‘l’art serait superflu, et l’œuvre en question serait demeurée non-construite, non-sculptée ou non-peinte’’. […] On pourra discuter tel ou tel de ses jugements, on pourra approfondir et élargir son concept de l’art ; mais il parcourait la voie royale de l’art, qui est l’histoire des seules œuvres géniales et de rien d’autre.

Burckhardt percevait avec une très grande acuité ce qu’il y avait de particulièrement nouveau dans une époque démocratique : le changement permanent ; mais son amour pour l’art le préserva du relativisme culturel, voire sceptique. Du coup, ce qui l’a rendu antihistoriste lui a pourtant permis de poser tous les jalons d’une histoire de l’art. D’abord, l’art est alogique, pas irrationnel : il n’est pas réductible au seul discours. Pour une raison légitime : si cela était possible, les artistes se contenteraient d’écrire ; du moins toute expérience esthétique du monde serait exclusivement discursive. Par conséquent, Burckhardt adopte un point de vue cognitiviste, et non irrationaliste. La peinture est la forme visuelle de notre expérience du monde ; la musique, sa forme auditive, etc. Évidemment, ces expériences du monde ne sont pas hermétiques les unes aux autres. Mais pour que l’approche cognitive soit possible, on doit considérer les œuvres d’art indépendamment des ‘‘causes’’ extérieures, dont on prétend qu’elles sont déterminantes. Il y a une autonomie de l’art et des œuvres. Autonomie veut dire ici que l’art émerge dans un contexte, mais qu’il n’émerge pas de ce contexte. En étudiant les œuvres dans leur singularité, on peut retrouver des évolutions intelligibles et rationnelles.

C’est pourquoi privilégier les chefs-d’œuvre ne signifie pas que l’historien de l’art méprise le reste. C’est un parti scientifique aussi bien qu’esthétique, ni arbitraire, ni ‘‘bourgeois’’, et qu'on peut énoncer en ces termes à peu près : selon quels repères évaluer esthétiquement les œuvres d’art ; à partir de quelles œuvres singulières peut-on repérer une évolution et un changement dans l’art ? La reconnaissance des chefs-d’œuvre permet de construire des périodes historiques.

Les peintres modernes, eux aussi, affirment l’autonomie des œuvres d’art. Mais c’est autre chose : une autonomie totale par rapport aux objets, à la représentation, aux valeurs esthétiques, etc. ; bref, c’est un hermétisme conceptuel. Quelle signification lui accorder, en dehors des explications habituelles (nouvelle esthétique, refus de la tridimensionnalité, etc.) ? C’est un parti pris antihistorique, et une réponse esthétique aux problèmes du changement.

Deux attitudes, donc, radicalement opposées. Burckhardt est d’abord antihistoriste, et s’il n’avait été amateur d’art, il eût probablement participé, comme le suggère Croce, à la vie politique de son temps. Mais l’amour de l’art est lié à son aversion pour les idéologies. Les artistes modernes prennent une direction inverse, et aboutissent à une position antihistorique, avec pour conséquence une transformation radicale de l’art, son autonomie totale, son autodétermination ; ils refusent tout ce qui est soumis au changement, jusque dans le moindre détail : rejet de la vision en trois dimensions, rejet de tous les repères spatio-temporels, rejet de la figuration ; pourvu qu’on échappe, non à la concurrence de la photographie, mais au moindre signe d’historicité — la figuration, c’est la représentation de personnes, d’objets ou de lieux qui changent, voués, donc, à disparaître. Tandis que la déformation, voire l’abstraction, bref la défiguration des choses et des êtres est faite pour échapper à la corruption du temps. C’est pourquoi la représentation d’objets techniques est si fréquente chez les peintres modernes : la technique offre une simplicité absolue des formes, comme si elle révélait la structure même des choses. Une (quête d') éternité en remplace une autre.

Benedetto Croce a écrit:[Il Burckhardt si distaccò dal mondo circostante e dalle sue lotte pratiche] per troppa passione, diventatagli insopportabile tormento, nella breve esperienza che ebbe a fare delle cose politiche della Svizzera tra il 1840 et il ’ 44, e più ancora nel guardare sbigottito il gran moto politico-rivoluzionario di Europa, avviato risolutamente col luglio 1830. In una sorta di apocalissi, gli venne allora apparendo la Bestia che ascendeva superba, l’impeto crescente e incoercibile della Democrazia, che metteva capo alla rovina dell’Europa e a nuovi secoli di barbarie. Venuta sù con la rivoluzione dell’89, si sarebbe sballottata, egli pensava, fra i due termini tra cui corse quella, il radicalismo rivoluzionario e il cesarismo ; avrebbe sempre più centralizzato lo stato, dato impronta economica a tutta la società, portato ad altezza vertiginosa il debito pubblico, alimentato militarismo, nazionalismo, guerre tra i popoli, sacrificato finezza di costume, religione, scienza, calunniato sconciamente la cultura come l’alleata del capitalismo ; finché il secondo dei due termini, il cesarismo, avrebbe ottenuto la vittoria. Allora un nuovo assolutismo sorgerebbe, non più quello delle vecchie monarchie dal cuore troppo tenero e umano, ma di duri uomini militareschi che tutto agguaglierebbero, non già democraticamente, come si era sognato, ma nella servitù. La monarchia costituzionale, foggiata dalla rivoluzione del ’ 30, non era, come si credeva, lo scioglimento felice del dramma, ma a mala pena il suo secondo atto, e gli anni precedenti il ’ 48, un tempo di assestamento e di preparazione. I futuri imperanti, ‘‘terribles simplificateurs’’, avrebbero calpestato diritti, benessere, sovranità popolare, la scienza stessa. La richiesta dei socialisti, che gli operai venissero liberati dalla soggezzione al capitalismo, verrebbe soddisfatta in modo inaspettato e che potrebbe dirsi ironico : col ‘‘ridurre gli operai a una determinata e vigilata misura di miseria con avanzamenti e in uniforme, ogni giornata di lavoro aperta e chiusa a suon di trombe’’.

Non si può disconvenire che l’orrore e l’avversione avessero reso straordinariamente acuto l’occhio del Burckhardt a scorgere l’intima tendenza e la logica della democrazia nel suo procedere di conseguenza in conseguenza, non raffrenata né temperata da altre forze, e gli suggerissero tratti così vivi, nel dipingere il pauroso avvenire, che gli conferiscono ora quasi aspetto di profeta; e di profeta suona il suo detto che ‘‘nell’amabile secolo ventesimo l’autorità avrebbe rialzato la testa, e una testa spaventosa’’.

[…]. [Burckhardt diceva] che il ‘‘peccato radicale’’ della democrazia è l’ottimismo, cioè la credenza in una condizione sociale perfetta e beata, correndo dietro alla quale, inattingibile e assurda, distrugge l’esistente. […].

Così sentendo e ragionando, il Burckhardt volle cercare scampo dal mondo, dal brutto mondo già in atto e dal peggiore che s’annunziava ; e scelse per luogo di rifugio proprio la storia, che li avrebbe offerto il ‘‘punto archimedico’’ per contemplare serenamente lo spettacolo delle cose umane. Senonché la storia non è pensabile in un punto archimedico fuori dal mondo, perché, tutt’al contrario, solamente nel mondo, tra i contrasti del mondo, sorge di essa il bisogno e, col bisogno, l’indagine e l’intelligenza. […]. Il Burckhardt, da parte sua, s’illuse di essersi affrancato dal necessario legame di pensiero e vita col negare la concezione della storia come processo di atti sempre nuovi, e affermare, in luogo di ciò, il tipico e il costante e l’eterna ripetizione; ma, con questa sostituzione, egli negava la storia stessa che è storia appunto perché non si ripete e ogni suo atto ha la proprià individualità. L’escogitazione del tipico e del costante e della ripetizione è essenzialmente antistorica, e tuttavia nemmeno essa ha luogo in un punto archimedico, fuori del mondo, perché si esegue in un cantuccio del mondo, che è quello delle incolori generalizzazioni psicologiche e sociologiche. Per la stessa spinta antistorica il Burckhardt pensava di sostituire alla storia degli avvenimenti la storia della cultura e della civiltà : non già nel senso plausibile che la seconda accolga e risolva in sé la prima, innalzandola, ma nell’altro di una empirica e statica ‘‘storia della cultura’’ […].

[…].

Ai libri storici del Burckhardt si sarebbe tentati di applicare la sua definizione della storia come ‛‛la più antiscientifica di tutte le scienze, sol che essa trasmette molto che è degno di esser saputo (wissenswürdige)’’, perché in verità, sono libri, diversamente da quelli del Ranke, pieni di vive osservazioni, unilaterali quasi sempre epperò non conclusive, ma pur sempre stimolanti.

[…].

Particolare importanza è da riconoscere ai suoi lavori sulle arti figurative e architettoniche (…), principale tra essi il Cicerone; e certamente la storia dell’arte avrebbe potuto compiere più rapidi avanzamenti se si fosse meglio atteso a certe sue indicazioni, e sviluppati e meglio determinati certi suoi concetti direttivi. Anche in questa sfera egli si dimostrò diffidente della filosofia ; ma di una diffidenza salutare, rivolta com’era ‛‛contro i filosofi dell’arte che parlano dell’idea delle opere dell’ arte”, e lo preservò dell’arbitraria concettualistica estetica ai suoi tempi imperversante in Germania, e fece sì che egli si mantenesse in continuo contatto con la realtà dell’arte. Del pari che i filosofi, scacciava lungi da sé i filologi, gli antiquari, i biografi degli artisti, tutti coloro che introducevano nel discorso cose estranee all’arte e distraevano da lei o la sfiguravano. Il Burckhardt volle essere semplicemente (…) un ‛‛cicerone”, una guida al godimento dell’arte, il che è poi la vera ragion d’essere della critica e storigrafia dell’arte. La singola opera formava unico oggetto della considerazione, istintivamente sentendo che nelle pretensiose storie cosidette ‛‛evolutive”, ci sarà il costume o il pensiero dei vari tempi, ma non c’è più l’arte. […]. Onde affermava il carattere alogico dell’arte, rigettando la pretesa di chi si affannava a ‛‛rendere compiutamente nelle parole un opera d’arte”, perché, se tal cosa fosse mai possibile, ‛‛l’arte sarebbe superflua, e l’opera in questione sarebbe rimasta non costruita, non scolpita e non dipinta”. […]. Si potrà contrastare questo o quell’altro suo giudizio, si potrà molto approfondire e ampliare il suo concetto dell’arte; ma egli percorreva la via regia della storia dell’arte, che è la storia delle singole opere geniali e non d’altro.

La Storia come pensiero e come azione (1938), Laterza 1978, ed. economica VII., pp. 89-99.

Dernière édition par Euterpe le Mer 3 Aoû 2016 - 1:02, édité 4 fois